Einführung

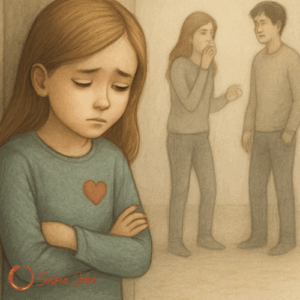

Kinder erleben ihre Umgebung mit dem ganzen Wesen – unmittelbar, körperlich und emotional. Sie können das Verhalten anderer noch nicht einordnen und nicht verstehen, warum etwas geschieht. Statt Zusammenhänge zu erfassen, beziehen sie alles auf sich selbst.

Was geschieht, wird vom Kind innerlich nicht erklärt – sondern gespürt. Und das, was gespürt wird, geht tief.

Ein trauriger Blick wird zum stillen Vorwurf.

Ein Seufzen klingt wie Enttäuschung.

Ein Schweigen fühlt sich an wie Ablehnung.

So beginnt sich das Selbstbild zu formen – lange bevor ein Kind unterscheiden kann,

ob etwas wegen ihm geschieht oder einfach nur geschieht.

Ein Lächeln bedeutet Zugehörigkeit.

Eine Zurückweisung schmerzt – und prägt sich ein.

Um zu verstehen, wie diese frühen Erfahrungen die Sicht auf sich selbst beeinflussen,

hilft ein Blick auf die inneren Entwicklungsschritte – von der frühen Kindheit bis zur Jugend.

0 bis 7 Jahre – Alles wird persönlich genommen

Zauberwelt, Schuldgefühl und das tiefe Bedürfnis nach Zugehörigkeit

„Alles hat mit mir zu tun. Ich bin schuld.“

Von der Geburt bis etwa zum siebten Lebensjahr lebt ein Kind in einer Art Zauberwelt. Es erlebt sich als Mittelpunkt – und bezieht alles, was geschieht, auf sich. Ein trauriger Blick, eine strenge Stimme, ein ungeduldiges Schweigen – all das wird innerlich übersetzt als:

„Ich bin schuld. Mit mir stimmt etwas nicht.“

Das Kind kann noch nicht unterscheiden, was in ihm geschieht – und was um es herum. Auch nicht, was durch andere verursacht wurde – und was durch es selbst.

Wenn Mama müde ist, denkt es nicht: „Sie hatte einen harten Tag“.

Sondern: „Ich habe etwas falsch gemacht.“

Es fehlt die kognitive Reife, das Verhalten anderer vom eigenen Wert zu trennen.

Kritik fühlt sich nicht wie eine Rückmeldung an – sondern wie Ablehnung der ganzen Person.

Wenn mehrere Erwachsene gleichzeitig mit Blicken, Gesten und Emotionen auf das Kind reagieren, wird es schnell zu viel. Das Kind schützt sich, indem es sich innerlich zurückzieht. Die Welt erscheint dann wie durch eine Glaswand – die Erwachsenen wirken weit entfernt.

Diese frühe Form der Wahrnehmung prägt das Selbstbild tief – oft bis ins Erwachsenenalter hinein, und meist unbewusst.

Das Ergebnis zeigt sich in überdehnter Eigenverantwortung, schnell entstehenden Schuldgefühlen und dem anhaltenden Versuch, es allen recht zu machen – selbst auf Kosten der eigenen Bedürfnisse.

7 bis 9 Jahre – Erste Differenzierungen

„Nicht alles hat mit mir zu tun.“

Etwa ab dem siebten Lebensjahr beginnt das Gehirn, andere Perspektiven einzunehmen. Ereignisse können besser eingeordnet, Ursache und Wirkung allmählich logisch verknüpft werden.

Das Kind beginnt zu verstehen: „Nicht alles, was Menschen tun oder sagen, hat mit mir zu tun.“

Doch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist weiterhin stark.

Kritik oder Ablehnung trifft noch immer mitten ins Herz.

Erste innere Distanzen entstehen, aber jede Reaktion von außen wird weiterhin als Zeichen von Liebe oder Zurückweisung gewertet.

In dieser Phase wird es möglich, das eigene Schuldgefühl vorsichtig infrage zu stellen.

„Vielleicht war Mama auch aus einem anderen Grund traurig.“

Ein erster Schritt in Richtung innerer Differenzierung, der jedoch oft mit Unsicherheit verbunden bleibt.

9 bis 12 Jahre – Zunehmende Selbstreflexion

„Ich habe einen Fehler gemacht – aber das heißt nicht, dass ich falsch bin.“

Nun beginnt eine Phase echter Unterscheidung. Das Kind erkennt erstmals bewusst: „Ich habe einen Fehler gemacht – aber das heißt nicht, dass ich falsch bin.“

Es stellt sich erste reflektierte Fragen wie: „Ist das wirklich meine Schuld?“ und entwickelt ein wachsendes Bewusstsein für die eigene Innenwelt – und für die Verantwortung anderer.

Das moralische Denken reift, der Wunsch nach Gerechtigkeit tritt stärker in den Vordergrund.

Kritik wird differenzierter wahrgenommen, bleibt aber, je nach Persönlichkeit, weiterhin emotional herausfordernd.

12 bis 14 Jahre – Pubertät & Identitätssuche

„Ich bin anders – niemand versteht mich.“

Die Phase der Pubertät bringt emotionale Stürme mit sich.

Fragen wie „Wer bin ich?“ und „Wo gehöre ich hin?“ treten in den Vordergrund – mal laut, mal leise.

Eltern verlieren ihre Sonderstellung,

Gleichaltrige gewinnen an Bedeutung und werden zum wichtigsten Bezugspunkt.

Das Selbstbild schwankt heftig zwischen

„Ich bin großartig“ und „Ich bin nichts wert“ – manchmal innerhalb weniger Minuten.

In dieser Zeit entsteht häufig das Gefühl: „Ich bin anders – niemand versteht mich.“

Ein innerer Rückzug beginnt – nicht immer sichtbar, aber spürbar. Die Suche nach Identität wird zur zentralen Entwicklungsaufgabe dieser Zeit.

14 bis 18 Jahre – Konsolidierung der Identität

„Ich weiß, wer ich bin – auch wenn du mich kritisierst.“

Zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr beginnt sich das Selbstbild allmählich zu stabilisieren.

Jugendliche entwickeln die Fähigkeit, sich unabhängig von äußeren Reaktionen zu erleben: „Ich weiß, wer ich bin – auch wenn du mich kritisierst.“

Ein tieferes moralisches Verständnis entsteht.

Gesellschaftliche Fragen werden wichtiger – und der Wunsch nach echter Verbindung auf Augenhöhe wächst.

Auch der Perspektivwechsel wird möglich:

„Ich verstehe, wie du mich siehst – und ich bleibe trotzdem bei mir.“

Mit dieser inneren Reifung festigt sich ein neues Selbstverständnis:

„Ich weiß, wer ich bin – und was ich will.“

Fazit – Wenn wir beginnen zu verstehen

Was können wir aus all dem mitnehmen –

für unsere Beziehungen,

für die Begleitung unserer Kinder,

und für unsere eigene Entwicklung?

Zunächst einmal:

Viele kindliche Reaktionen entstehen nicht aus Trotz oder Widerstand, sondern aus einem tiefen inneren Bedürfnis nach Zugehörigkeit.

Wenn wir begreifen, wie Kinder die Welt erleben – wie unmittelbar, persönlich und oft überfordernd ihr Erleben ist –, dann fällt es leichter, ihnen mit Einfühlungsvermögen, Klarheit und innerer Ruhe zu begegnen.

Dieses tiefere Verstehen der kindlichen Entwicklung eröffnet zugleich eine wertvolle Möglichkeit zur Selbstreflexion. Denn wer beginnt, das eigene Innere Kind wahrzunehmen, öffnet einen Raum, in dem alte Prägungen sichtbar – und veränderbar – werden.

In diesem Raum entsteht Verbindung – zu uns selbst und zu den Kindern, die wir achtsam begleiten. Und genau dort beginnt Heilung. Für uns. Und für die nächste Generation.

Manchmal braucht es mehr als Worte, um etwas wirklich zu spüren. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in das, was Kinder bewegt – und wie sich ihr Selbstbild entwickelt – dann schau gern auch mein Video:

„Warum Kinder alles auf sich beziehen – Entwicklungsstufen eines Kindes“

Titelbild: ChatGPT-4o / Juli 2025

Beitragsbilder: ChatGPT-4 Turbo / Mai 2025